2024年2月8日

スポーツ × 大学教員ってどんな仕事?

学生への講義や専門分野の研究を行ったり、大学の運営に携わる仕事

たとえば・・・

- 授業やゼミ活動を通じて学生の成長をサポートする

- 研究や学外活動に取り組みながら、自己研鑽の成果を学生に還元できるよう励む

- 学生が何を求め、どこに変化のきっかけを見出すのか常に考えながら、学生とともに学び続ける

など

今回は、現役大学生がスポーツにまつわるお仕事をご紹介します!

矢部 哲也(やべ てつや)さん

- 出身

- 群馬県

- 経験スポーツ

- 柔道

- 大学

- 山梨大学

- 高校生の時の夢

- 建築家

- 得意科目

- 体育,数学,理科

- 苦手科目

- 国語,英語

- 勤務先

- 山梨学院大学スポーツ科学部

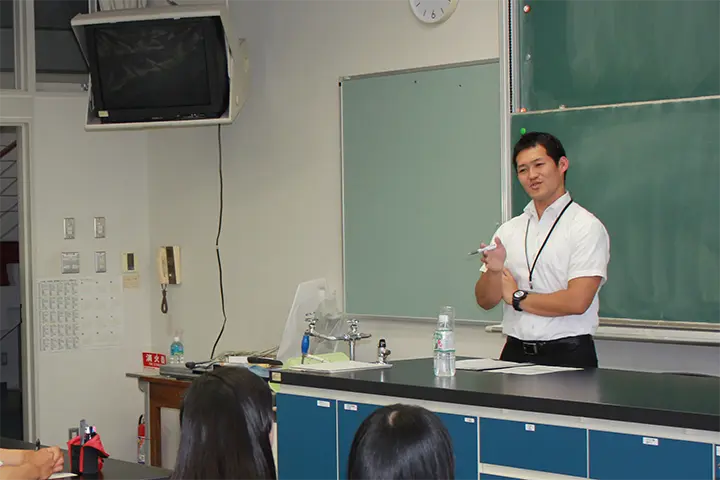

矢部(やべ)先生に現役大学生がインタビュー

大学教員としてのお仕事内容について教えてください。

主に大学生の指導をしています。ゼミ活動のサポートや目標としている就職先に行けるように、また、学生のできなかったことをできるようにしてあげる、そんなサポートをしていくのが主な仕事内容だと思います。

他にも研究活動を行ったり、学外の活動にも積極的に参加をしています。自分の知識を高めていき、得られた知識は積極的に学生にも還元していくようなことが、大学教員の主な仕事かと思います。

大学生に何を教えていますか?

講師としてデータサイエンスの授業を担当しています。あとは、私の専門分野がスポーツ生化学なので、それを授業の中で触れていたりしています。他にも1年生全員の必修科目や、ゼミも担当しています。

講師と准教授、教授、何か違いはあるのでしょうか?

大学によっても違うんですけれども、大学教員の職位は、おおまかに助手→助教→講師→准教授→教授に分かれています。この他にも、大学によってさまざまな役職があります。私は今、講師をしています。

本学では、職位によって学内運営などの仕事内容が異なる部分もありますが、授業や学生指導、研究などはどの職位でも行っていると思います。

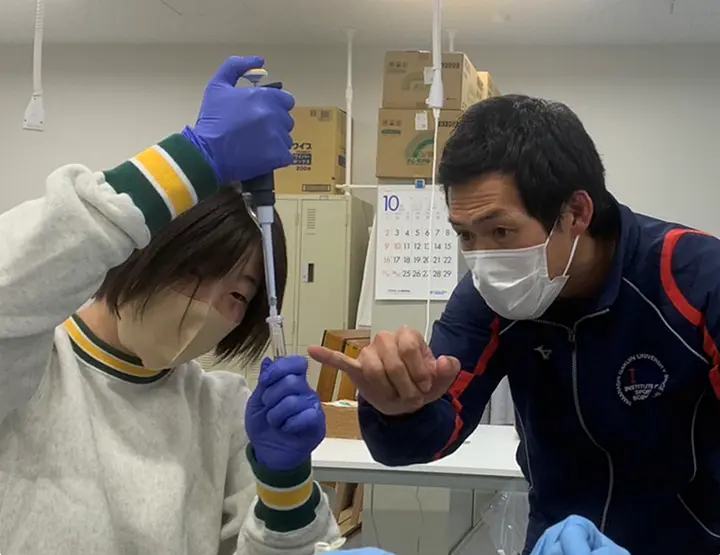

矢部先生の研究内容について教えてください。

スポーツ生化学の研究を行っています。運動によってストレスが解消することがありますが、そのときに体の中で何が起きて、それが脳内にどう作用してるのか、そのメカニズムを研究しています。

ご自身の研究と大学生への指導との両立で気をつけていることはありますか?

研究をして新しく分かったこと、その分野で今どこまで分かっているのか、どこまで発展しているのか、それらをまとめて学生に伝え、教えることが授業であると考えています。そのため、研究と指導が重なっているというのが実情であり、特段気をつけていることはありません。

どのような働き方ができますか?

本学は裁量労働制のように、自分で時間を決めて働くことができます。私的な話になりますが、小さな子供がいる私にとって、子育てと仕事を両立できる職場だと感じています。

お仕事はお忙しいですか?

忙しいですが、楽しいです。

自分の研究分野について最先端の情報を常に収集するよう心掛けています。また、これらの情報は、積極的に学生と共有するようにしています。

学外活動の一つでは、全日本柔道連盟科学研究部として活動しています。東京五輪では柔道競技のサポートにも携わらせていただきました。この経験は授業にも活かされています。

実際、データサイエンスでどれくらいの変化があるのですか?

第一に競技力は選手の努力が大きく、データで貢献できる部分は微々たるものだと思います。そのうえで、対戦相手や審判の癖を分析することで、選手の不安を取り除いてあげることがデータの活用の一つだと考えています。

大学講師、子育て、学外の活動と何をモチベーションにされてますか?

研究が面白いから頑張ることができています。学生指導や一緒に研究をしていたりと、自分の専門分野を考えていくということも楽しめてるので、もっともっと高いレベルでやろう、もっといろんなことを学ぼうと楽しめているところがモチベーションに繋がっています。

どういった経緯で現在のお仕事を選択されましたか?

もともとは高校教員をしていました。その時に運動することによってストレスが解消されている生徒を見て、そのメカニズムを知りたい、運動の可能性について詳しく知りたいと思うようになり、今の仕事を選択しました。

大学教員になるにはどうしたらいいですか?

大学ごとに公募が出され、そこに応募をして、審査に合格したら大学教員になることができます。その際、研究実績や教育歴が重要になってきます。

最初に応募した大学では、不採用通知をもらったときに 60 名以上の応募があったと聞いて、大学教員になるのは難しいと感じました。

なかなか狭き門ですね。

大学で4年間学んで、新卒でそのまま大学教員になる方は、あまり見かけないですね。

博士課程を修了したあとに、有名な先生の下で研究実績を積んでから大学教員になる方が多いように感じます。

私は高校教諭から大学教員になりましたが、そういったパターンもあると思います。

どんな人が大学教員という仕事を楽しめると思いますか?

自分が研究したいことをどんどん学んでいこうと思える人だと思います。

自分から動いて、学び、知識、経験値を増やしていく。嫌なことってなかなか難しいと思うので、学びを楽しめる人が大学教員という仕事を楽しめると思います。

大学教員になるために学んでおいたほうがいいこと、必要な資格はありますか?

必要な資格は特になく、教員免許も必要ないです。研究の実績が必要になります。

自分から学ぶ姿勢っていうのは、身につけておいた方がいいなと思っています。

周りの方々の振る舞いやお話など、さまざまなところに学びがあると考えています。これらをキャッチする力も必要かと感じています。

また、人の話を聞く時、メモを取る癖をつけることも重要だと思います。意外とできてない人が多く、多くの学びの機会を取りこぼしてるなというのはよく感じます。

メモを取るときのコツ、こだわりのようなものはありますか?

自分の耳に入ってきた情報をパッとメモを取る、これだけで十分だと思います。

今までの経験と何か繋がるところがあったりとか、何か自分が興味のあるところだったりとか、何かそういうので自然と耳に入ってきてると思うんですよね。だから、パッとメモを取ることができるかどうか、その程度で十分なのかなと思います。

最後に高校生へメッセージをお願いいたします。

高校生のみなさんへ

興味のあることを調べるのは楽しいですが、いつか理解することが難しくなる壁のようなものが現れます。その壁を越えることができるように、高校生は、基礎学力を高めておいてほしいと思っています。高校生のうちに基礎学力の重要性を感じることは少ないかもしれませんが、好きなことをどこまでも掘り下げられる力として、基礎学力身につけ、ご自身の活躍に繋げていってください。

興味のあることを調べるのは楽しいですが、いつか理解することが難しくなる壁のようなものが現れます。その壁を越えることができるように、高校生は、基礎学力を高めておいてほしいと思っています。高校生のうちに基礎学力の重要性を感じることは少ないかもしれませんが、好きなことをどこまでも掘り下げられる力として、基礎学力身につけ、ご自身の活躍に繋げていってください。